小川 紗季 ogawa saki

雨模様な新年度の朝。けれど、彼女に会う頃にはすっかり雨もやんで、洗いたてのような青空が広がっていた。小川紗季ちゃんとの出会いは2年前のこと。井の頭恩賜公園での撮影会に足を運んでくれたことがきっかけだ。同じ年である彼女は当時、「これから菓子作家として活動していきたい」という想いを話してくれた。

神奈川県に自身の工房を持ち、菓子作家としてデビューした紗季ちゃん。その頃に、作家さんの展示に合わせて手掛けたという和菓子をいただいたことがある。作家さんの想いに寄り添い、アイデアを形にしていく姿を見て、いつか彼女の暮らしに和菓子があることの喜びについて聞きたいと思っていた。

「今思い返すと、餡子が好きな子どもでした。年末年始におばあちゃんの家でお餅にたっぷりの餡子をつけて食べるのが楽しみでした。初めて浅草に行った時に大好きになったのが老舗の和菓子店〈舟和〉の芋ようかん。おつかいで行った時に彩り豊かな上生菓子に目を奪われ、見かける度に母におねだりしていました。大人になって忘れていた自分の好きなことを思い出し、答え合わせをするような感覚でした」。

和菓子を食べることは乙女心をくすぐるような優しい甘さにときめきに近かった。季節を形にした柔らかい食べ物。なぜその形なのか、どのような意味が込められているのかということに関心を持ちながらも、和菓子を食べることで心が満たされることが何よりも至福だった。

会社員をしていた頃、忙しさから体調を崩した経験がある。その時に和菓子が希望のような光となった。気持ちが暗く落ち込んでいた時期に、和菓子屋さんを巡ってみようと外に出かけたことで、和菓子を通して自分の心和らぐ感覚を思い出した。〈和菓子が好き〉という気持ちを思い返しながら、日常において好きなものに素直であることが自分の生きがいになるのだとも感じた。

「和菓子に触れている時の自分はとても自然でした。心がふわりと軽くなる感じがして、幼少期の無邪気さを取り戻した感覚がありました」。

その気持ちは自分で和菓子を作ってみようという一歩となった。材料や道具を用意して、本や映像で見たものを見よう見まねで作ってみる。上手な作り方や和菓子の正解というものについて深くは分からなかったが、ただ作ることがひたすら楽しく感じた。

自身の活力の源は和菓子である。そう気づいた時には、菓子作りで生きていきたいと専門学校で学ぶ決断をしていた。

同じ時期に、一番好きな和菓子店で製造や接客のお手伝いさせてもらえることになり、現場を学ぶ良い機会にも巡り会えた。

昼夜の時間を和菓子作りに捧げる充実した日々。専門学校では2年間で360品のレシピを教わり、自分が表現したい和菓子に対する素材の組み合わせなどを学ぶことができた。特に気に入っているのは寒天を使用して水滴を表現することだ。

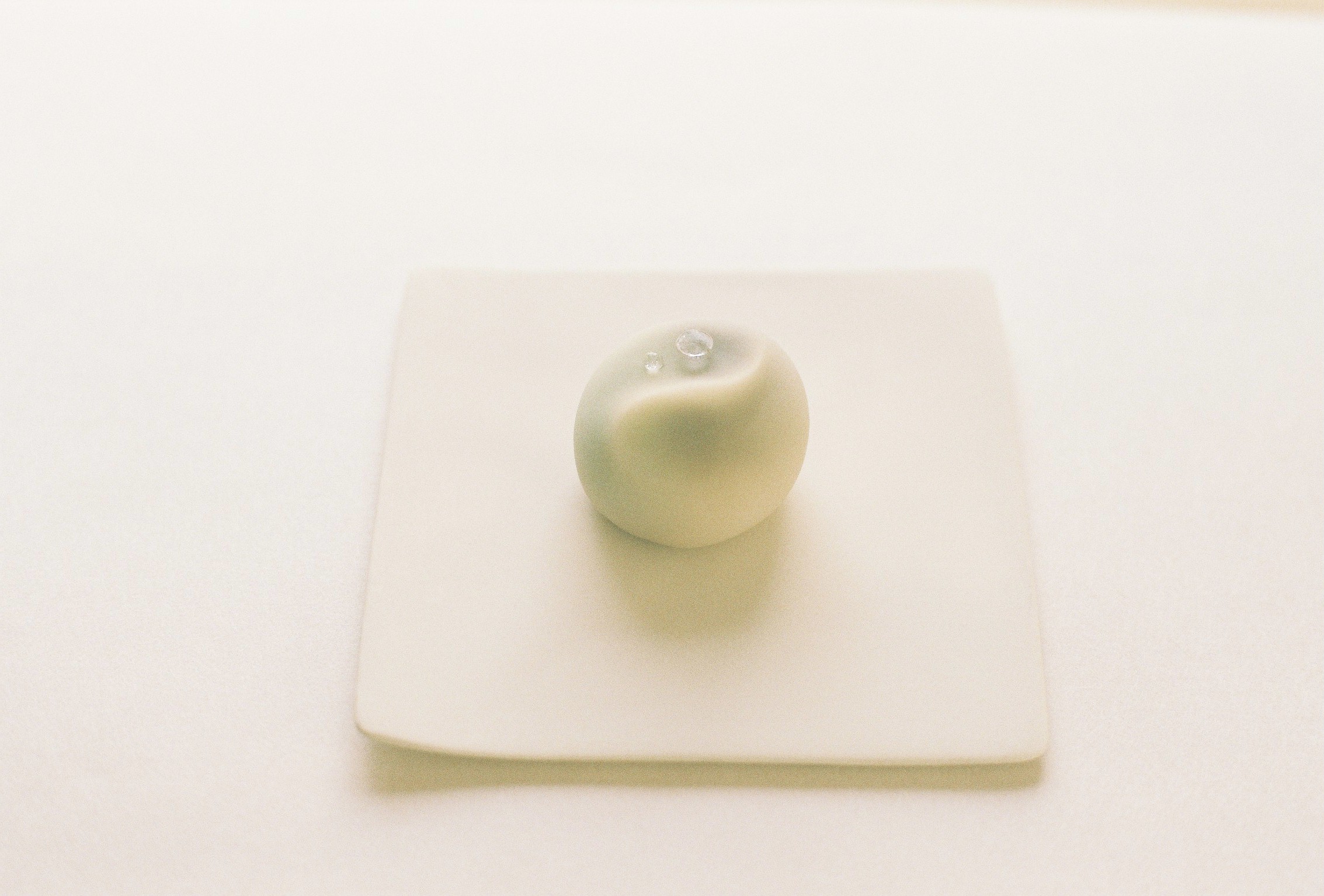

「ある日、雨上がりに散歩をしていると、ふと葉っぱに水滴がついているのを目にして、一滴の恵みで心が潤っていくような気持ちになりました。いつも自分の日常にあった風景のはずなのに、そこにある美しさに今まで気づいたことがなくて、同じ世界でも視点を変えることで出会える自然の美しさに感謝をしたくなりました。寒天の水滴はとても小さくて主張的ではありませんが、一粒あるだけでうるおいを感じられる存在に惹かれています」。

寒天の一滴の水は、手のひらで丸めた練り切り餡の上に優しく添えて完成となる。柔らかい青色と紫色が混ざりあった練り切りは雨上がりの穏やかさをイメージしたもの。食べる時に一番美しく見てもらえるようにと、風景画を描くように丁寧に形を整えていく。

他にも、和菓子の道を歩む決意を形にした上生菓子がある。オレンジ色の練り切り餡に金箔を流れ星のように添えることで、キラキラした自分の夢に向かっていく想いを表現した。日本の四季を表現する和菓子のあり方に対して、自身の気持ちを和菓子で表すことにも楽しさを感じた。休日も家で練習したり、友人の誕生日プレゼントとして作ってみたり、技術を深めるために和菓子作りに向き合い続けた。

上生菓子と同じくらい努力を重ねたのはどら焼きだ。専用の〈どらさじ〉で生地を切るようにすくう技術や、温度調整ができないガスの平鍋の温度を測る方法など、簡単に習得できないことが多い。どら焼きの皮をきつね色に焼き上げるためには実践を繰り返して自分の身体で覚えるしかない。材料も上白糖やてんさい糖、きび糖など様々な種類を試して、まろやかに仕上がるどら焼きを目指した。

「出来立てのどら焼きはとても美味しくて、それをお客さんに食べてほしいと思って学校を卒業するまでにマスターする意気込みで頑張りました。生地をひっくり返した時にふっくらと焼き上がる様子がお気に入りで、いつも愛おしく眺めています。銅製の平鍋が使っているうちに黒くなっていく様子や、試し焼きで焼いたどら焼きを自分のおやつにするなど、あらゆるとことに楽しさが満ちています」。

小豆に気持ちを集中させるあんこ作りも含めて和菓子を作っているひとときはどこまでも心地よい。スマホの情報や都心の人の多さなどを気にすることなく、手で作る感覚に心を委ねるようにじっくり楽しむことができる。

専門学校を卒業後、菓子作家として活動を始めた。大切にしていることは、ただ菓子を作るだけではなく、その背景にあるものや菓子があることで空間に広がるイメージ。展示やイベントに合わせて菓子を手掛ける際には、それぞれの個性や魅力に意識を向けてお客さんに伝わるものを、と心掛けている。菓子を通して関わる世界は飲食界だけではなく、芸術やファッションなど幅広い。地域も関東だけではなく、関西など遠方での活動にも挑戦している。ジャンルや土地が違っていても、菓子で表現できるものをどこまでも追い求めていく。

「和菓子屋を巡っていた頃、合わせて作家の作品を扱うギャラリーにも足を運んでいました。手で作られたものに心ときめいた経験があるからこそ、作家さんとのコラボの時には、その方の制作過程や想いを汲み取って和菓子として表現しています」。

作家とのコラボの他にも、美しい空を見上げたり、自然の瑞々しさに触れたりすると和菓子にしたいという気持ちが溢れる。和菓子にするとしたらどのような素材を使うか、どのような味にするか、イメージを膨らませながらレシピに落とし込むこともある。実際に和菓子として形にできた時の感動はいつも新鮮な喜びで満たされている。

完成した和菓子をお客さんに味わってもらえる機会も増えた。その度に自身の和菓子に込めた想いに耳を傾けてもらえたり、嬉しい言葉をかけてもらったり。

「宝石を手にするかのように瞳を輝かせて和菓子に向き合ってくださる方、和菓子よりもひとつのアート作品として手に取ってくださる方、もったいないと味わうまでずっと和菓子を愛でてくださる方、お一人おひとりが和菓子の表現に心をときめかせてくれました。中には、季節が巡ってももう食べることのできない今日限りの和菓子と言ってもらえたことも。何よりも、味わっていただいた時のお客さんの嬉しそうな表情が私にとっては喜びであり、生きがいであり、心の栄養になっています」。

和菓子屋としてお店を営むのではなく、作家として様々な人と関わりながら和菓子を作りたい。作業としては一人で作れてしまう和菓子という存在。そこに人やモノ、場所や想いを一緒に混ぜ合わせて一人では作れない唯一無二の和菓子に仕上げていく。繋がりから生まれる自分らしい和菓子こそが、食べてくれる人の心を豊かにしていくものだった。

「和菓子をはじめたことで世界の優しさに出会うことができて、素敵なご縁の積み重ねのような毎日になりました。何よりも、和菓子という自分の好きなことを見つけられたことが人生においてとても幸福だと思っています」。

小川紗季。柔らかい上品さと、人懐っこい心で和菓子や人に向き合っている。和菓子で表現したいと思った物事に関しては妥協することなくイメージを深掘りしていく。その様子はどこまでも楽しそうで、生まれてくる和菓子たちも喜びで満たされた味をしている。繊細さと芯のある和菓子は、様々な作家や場所との絆を通して人々の心を美味しさで彩っていく。

ある時、試行錯誤して作ったという沢山の和菓子の写真を見せてくれたことがあった。瞳をキラキラとさせて作った過程やそこに込められた想いを話す彼女の楽しそうな表情がとても印象的だった。

「和菓子という存在そのものが好きです。手のひらでつくられるあたたかさや、色の濃淡ひとつで和菓子の表情が自由に変化する繊細さに心惹かれます。繊細だからこそ表現は無限大に広がっていて、繊細だからこそ丁寧に想いを込めた和菓子を作りたいと思うのだと思います」。

今後も変わらずに自分の心が動く風景や自然を菓子にしていきたいという。そしていつか、手のひらサイズの和菓子を通した自身の表現をひとつの空間で形にしてみたり、菓子に込めた想いを綴った一冊の本を残したりすることが目標である。

取材時、彼女は焼きたてのどら焼きを食べてほしいと実際に目の前で作ってくれた。彼女が手掛ける和菓子には、贈り物を受け取るような喜びや、美しい景色を一緒に見ているかのような心地よさがある。

伝統的な和菓子のあり方だけではない。和菓子が好きだからこそ、そして、日常の景色や関わりのある出来事が好きだからこそ生まれる和菓子がある。食べてしまえば一瞬のものだが、そこには素直な好意と愛情が余韻のように語りかけてくれるものがある。

Ayaka Onishi

大西文香 1994年兵庫県生まれ。写真家。

他の記事をみる